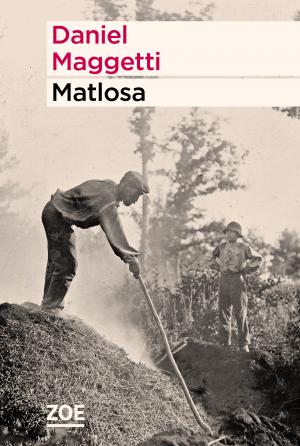

parution novembre 2023

ISBN 978-2-88907-251-4

nb de pages 144

format du livre 140x210 mm

Matlosa

résumé

"Matlosa": dans le village de Suisse italienne où Cecchino arrive avec son fils au début des années 1930, c’est ainsi qu’on appelle toute personne dont on ignore la provenance. Pour ce charbonnier lombard qui fuit le fascisme, l’exil est une page blanche à remplir, alors que pour Rosa, son épouse, l’horizon s’assombrit. Quant à Irma, leur fille adolescente, elle prendra très vite l’accent des vallées qui l’accueillent. Daniel Maggetti s’inspire des trajectoires de ses grands-parents et de sa mère pour se questionner "sur l’appartenance et l’identité, sur leur réalité et leurs intermittences". Tissant entre elles sources officielles et conjectures plus ou moins fondées, il compose un roman tendu, écrit dans une langue malicieuse, érudite et d’une grande poésie.

Daniel Maggetti est né au Tessin en 1961. Il termine ses études de lettres à l'Université de Lausanne par une thèse de doctorat consacrée à L'invention de la littérature romande 1830-1910 (Payot, 1995). Directeur du Centre des littératures en Suisse romande (CLSR), il collabore à de nombreux projets d'édition critique de textes. Pour Zoé, il a notamment dirigé l'édition scientifique de Tout Catherine Colomb, codirigé avec Claire Jaquier celle des Œuvres complètes de Gustave Roud, et avec Stéphane Pétermann la Petite Bibliothèque ramuzienne.

Le Monde

"(…) Daniel Maggetti continue à donner toute sa place à l’émotion des « choses d’ici », et il produit sa propre langue mineure en accueillant pleinement les langues parlées, les dialectes de l’italien – tessinois, lombard –, qui seront bientôt des langues perdues si l’on en prend pas soin (comme en Italie, c’est aux poètes qu’il revient de s’en occuper, et la poésie dialectale est très vivante en Suisse italienne). Maggetti parvient à faire entendre ces autres langues sans les traduire systématiquement, en faisant sonner dans le français leurs harmonies tantôt chantantes, tantôt rugueuses. Au lieu d’ancrer davantage le texte dans le local, ce travail des langues dans la langue d’écriture le délocalise au contraire, car il rend visible et audible par tous la condition de l’exil, de la différence et de l’étrangeté. Cela éloigne définitivement ce texte de tout régionalisme : la nature et la langue, ici, n’ont plus de fonction identitaire." Tiphaine Samoyault

Le Temps

"Matlosa, le nouveau roman [de Daniel Maggetti], s’attache au destin mystérieux de son grand-père charbonnier, qu’il n’a pas connu.

A travers cette figure, c’est le Tessin et son histoire qu’il revisite, sa ruralité et ses liens avec l’Italie, l’immigration et la notion d’étranger. Pas par nostalgie, mais par souci du présent et de l’avenir, pour mieux les irriguer de mémoire. La révolte qui colorait ses premiers écrits a fait place à une grande empathie. On a l’impression de lire à la fois un roman-feuilleton du XIXe en miniature, avec ses rebondissements, et un roman contemporain, attentif aux exclus de la grande Histoire, aux vies anonymes des «crève-la-faim» qui n’ont laissé, tout au plus, que quelques traces minuscules dans les archives. «Sans patrie» Ce grand-père charbonnier, qui a fui l’Italie fasciste qui lui était insupportable pour s’installer au Tessin, force son admiration."

Un article de Julien Burri à lire ici

Allez Savoir

"De la Lombardie au Tessin, Daniel Maggetti reconstitue son histoire familiale, principalement entre la fin du XIXe siècle et les années 30. Comme il l’écrit, « [...] les petites gens laissent dans les registres des traces si labiles qu’on ne les conserve guère ». Malgré tout, l’auteur mène son enquête et dresse, entre autres, les portraits de sa grand-mère Rosa - une enfant trouvée - et celui de son grand-père Cecchino, le carbonatt (charbonnier). En quelques pages magnifiques, le texte décrit ce travail, ainsi que la communauté constituée par ces hommes isolés en forêt pendant de longues périodes. (…) Comme la fumée des charbonnières, la mémoire perdue, les fragments d’histoire familiale que l’on retrouve et surtout les questions qui resteront à jamais irrésolues flottent sur ce récit." David Spring

L'Alpe

"Le récit de Maggetti, tout en délicatesse, résonne avec nos propres histoires familiales, nos mémoires rapiécées, la question des racines et les silences qui, malgré tout, nous sont si chers." Guillaume Lebaudy

Le blog des Automn'Halles

"Matlosa, considération réservée bien entendu au peuple autochtone ou, autrement dit, aux imbéciles heureux qui sont nés quelque part, en empruntant la formule au grand Georges. Néanmoins, Maggetti n'en fait pas des « méchants ». Il en tisse les portraits comme il le fait pour tous les personnages. Avec justesse et respect, on sent qu'il cherche à comprendre chacun d'eux et nous invite implicitement à le suivre. Ce que l'on fait aisément, portés par un style à la fois simple, précis et gracieux."

Une chronique de Patrick Auzet-Magri à lire ici

Tribune de Genève

"(…) Aujourd’hui, avec « Matlosa », un autre sort refait surface, celui du grand-père maternel Francesco, dit Cecchino. On le croise d’entrée, les allures d’un spectre, avec son fils Doro ; c’est une silhouette sombre et insaisissable, marchant à Locarno et dans ses environs. On le traite de « matlosa », de sans terre ni patrie. Voilà pour l’étiquette en patois que flanquent les autochtones à ceux qui viennent d’ailleurs. Mais d’où vient-il précisément ? Et que fait-il par-là ? Son mystère « est plus épais que celui des autres », précise l’auteur, « je veux dire de ceux dont j’ai égrené les vicissitudes au fil d’autres excavations : non seulement je ne l’ai pas connu, mais surtout, ce que je sais de lui me vient exclusivement de sa fille Irma, ma mère, dont la restitution était irrémédiablement biaisée - et très lacunaire. »

Les prémisses sont fragiles, donc, la reconstitution qui s’ensuit s’avère pourtant fouillée et poignante. On y découvre le passé de « carbonatt », de charbonnier, de ce grand-père au tempérament affirmé. Son gagne-pain, dur et astreignant, est exercé dans une vallée lombarde pas loin de Brescia. Ici, dans la description d’une profession qui n’existe plus, avec les sociabilités qu’elle induit et les rituels qu’elle impose, Maggetti quitte les rivages romanesques et s’approche de la démarche des historiens. De ceux qui, comme Carlo Ginzburg, Emmanuel Le Roy Ladurie ou Giovanni Levi - des chercheurs parmi tant d’autres - ont révélé des réalités oubliées en plongeant dans le menu destin d’êtres qu’on aurait pu croire sans importance. (…)

L’histoire de cette famille, unique comme toutes les autres, fait surgir des questions partagées de tous, à travers une écriture qui conquiert par son élégance et sa sobriété."

Un article de Rocco Zacheo à lire ici

Libération

"Daniel Maggetti devient un passeur de mémoire, celle oubliée de ses grands-parents maternels. Longtemps les informations lui sont venues de sa mère « dont la restitution était irrémédiablement biaisée —et très lacunaire ». Pour faire parler ce temps qui l’obsède, il retourne en Lombardie, à Mura, ville d’origine de son grand-père, il y a trois ans « pour consulter les archives [...] sous la surveillance sourcilleuse d’un suppôt de curé dépêché à cet effet ». Mais Cecchino et Rosa n’y sont restés qu’un temps, celui de leur jeunesse, avant de s’exiler en Suisse dans les années 30 pour fuir le fascisme. Et devenir des « matlosa » (des étrangers) « sortis on ne sait d’où, des solitaires anonymes que les étrangers de marque [...] ne voyaient même pas ». Récit âpre sur l’exil." Charline Guerton-Delieuvin

La Gruyère

"«Des fantômes de l’ancien temps, il est le seul qui m’intimide», écrit Daniel Maggetti à propos de ce grand-père qu’il n’a pas connu. Tout le livre est empli de cette délicatesse. L’écrivain ne cesse de s’interroger sur sa démarche en retraçant au mieux cette trajectoire, connue par le seul récit fragmentaire de sa mère. De sa plume raffinée, il trouve le ton juste pour toucher à l’universel et rendre hommage aux anonymes, à toutes ces trajectoires que l’histoire oublie et qui forment une identité." Éric Bulliard

Now Village

"L’écriture de Maggetti est un tour de force littéraire en elle-même. Sa prose est riche en subtilités, elle s’élève au-dessus du banal pour atteindre une poésie profonde qui berce le lecteur à chaque page. L’auteur parvient à capturer l’essence même de l’âme humaine, tout en insérant des touches d’érudition qui ajoutent une couche de profondeur supplémentaire à son récit.

En conclusion, “Matlosa” est bien plus qu’un simple roman d’exil ; c’est une œuvre littéraire d’une rare beauté qui invite les lecteurs à méditer sur les thèmes universels de l’identité, de la résilience et du sens de la maison. Avec sa plume exceptionnelle et sa réflexion profonde, Daniel Maggetti nous offre un bijou littéraire qui mérite amplement d’être découvert et savouré."

Lire l’article ici

Terre et Nature

"Après un livre consacré à la figure de sa grand-mère paternelle, Daniel Maggetti continue de dénouer la pelote de l'histoire familiale en s'attaquant à la branche maternelle de son arbre généalogique. Et on le suit, plongeant dans les vallées plantées de chênes et de châtaigniers où, dans le martèlement des coups de hache, on est à la fois loin du monde et en plein cœur de l'Histoire." Clément Grandjean

En attendant Nadeau

"Tessinois, Daniel Maggetti écrit en un français accueillant aux tournures dialectales de ce canton italianophone, comme cette terre fut accueillante à une famille venue de la région de Brescia il y a un siècle, qui parlait donc un autre dialecte. Cette famille est la sienne mais ce qui lui importe est de se questionner « sur l’appartenance et l’identité, sur leur réalité et leurs intermittences ». C’est sans doute une bonne manière d’évoquer l’expérience de l’immigration."

Un article de Marc Lebiez à lire ici

RTS - Culture (QWERTZ)

"Matlosa est un roman "ramuzien", circonscrit dans un territoire, dans une époque. S'attachant à l'ordinaire, au banal, Daniel Maggetti s'intéresse à la transformation. Celle induite par les événements extérieurs ou intérieurs. Cette place du hasard qui nous façonne, l'imprévisibilité, l'aléatoire de l'existence. En tant que descendant, chacune et chacun devient témoin et récipiendaire d'une racine partagée. Mais cette sève ne garantit rien.

Matlosa est un récit à portée universelle qui vousoie le passé et tutoie le futur, laissant le champ libre aux histoires des migrants et migrantes d'aujourd'hui, matlosa sans feu ni lieu contemporains."

Un entretien de Daniel Maggetti avec Catherine Fattebert à écouter ici

Le Matin Dimanche

"Daniel Maggetti avance sur la pointe des pieds, s’efforçant à la plus grande rigueur pour rapiécer ce passé en lambeaux dont sa propre vie est issue. Le résultat est admirable. Un monde remue derrière les personnages : l’Italie rurale, les clans de charbonniers, la société tessinoise bousculée par la modernité... Tout cela est évoqué avec finesse et force, au fil d’une quête personnelle dans laquelle le lecteur peut aussi trouver sa place : il y a sans doute un peu de matlosa en chacun de nous." Michel Audétat

La Liberté

"Fidèle à sa manière d’enquêteur - rigoureux lorsque les rares sources le permettent, réduit aux conjectures quand la mémoire familiale se troue de secrets ou d’oubli -, il restitue la trajectoire de ce charbonnier lombard, carbonatt rétif au fascisme mussolinien parti s’exiler dans cette Suisse italienne qui toujours le considérera en matlosa, venu d’on ne sait où. Lui le sait, l’auteur dont la quête prend au fil des pages des accents introspectifs, initiatiques presque, retournant dans le village des origines désormais cerclé de ronces et de braconniers, où naît «l’étrange sensation de rapatriement». Et cette question, dans le vacillement identitaire de racines suspendues entre plusieurs terres et dialectes : «Vais-je désormais dire à mon tour que ma patrie est là où je suspends mon chaudron à polenta?» Intime, pourtant universel." Thierry Raboud

Le blog de Francis Richard

"Toute une époque est restituée sous sa plume."

Lire la chronique de Francis Richard ici

"Un récit tout en finesse et poésie, mêlant habillement français et dialecte italien, où, au travers de l’histoire touchante de ses grands-parents maternels, Daniel Maggetti questionne plus largement l’identité, l’appartenance, et l’incidence de nos parcours de vies, choisis ou non, sur les générations futures." Judicaëlle Pace

"Mura, Lombardie, 1930. Cecchino, le grand-père de l'auteur, travailleur dans la production de charbon, émigre en compagnie de sa femme Rosa et de leurs enfants au Tessin. Il est un matlosa: on ne connaît pas sa lignée généalogique. Entre documentation officielle et incertitudes, Daniel Maggetti reconstruit l'histoire de l'arrivée en Suisse de sa famille, dont celle de sa mère, Irma." Théophile Lacroix

Italien

Éditeur: Armando Dado Editore

Année: 2024

Une femme obscure (2019)

Que sait-on de Melanía ? Qu’elle est une survivante ; que les femmes autour d’elle meurent ou disparaissent, à commencer par sa mère et ses sœurs ; qu’enfant déjà, elle pose sur toute chose des yeux noirs et ronds d’une intensité inquiétante ; qu’elle gardait les chèvres ; qu’elle est tombée enceinte toute jeune, personne ne saura jamais de qui.

Daniel Maggetti dresse le portrait ambigu et lacunaire d’une femme forte, inspirée de sa grand-mère décédée cinq mois avant sa naissance. De rares objets, trois photographies, quelques épisodes colportés d’une génération à l’autre nourrissent l’histoire de cette vie d’il y a cent ans dans un village isolé des Alpes tessinoises.

La Veuve à l'enfant (2015)

En plein XIXe siècle, don Tommaso Barbisio, un prêtre piémontais raffiné, tombe en disgrâce et est relégué dans la cure d’un village de Suisse italienne, au fond d’une vallée reculée. Il y prend pour servante Anna Maria, une veuve âgée qui vit seule avec un enfant, dont il découvrira progressivement le passé mystérieux.

Si don Tommaso est une figure entièrement fictive, Anna Maria a existé. Comme son mari, dont les méfaits sont à l’origine d’une légende racontée depuis des générations, elle est sortie d’un arbre généalogique aux branches aussi touffues que celles d’un coudrier jamais taillé, et ses différends avec sa belle-fille ont laissé des traces dans les archives de l’émigration tessinoise en Australie. À la frontière du récit historique et de l’invention romanesque, dans le bruissement de plusieurs langues qui s’entrechoquent, La Veuve à l’enfant met en scène deux personnages énigmatiques et intensément humains, dont la vie sera marquée par la rencontre de l’autre.

Julia Alpinula à la trace (2005, Minizoé)

Victor Hugo en parle, mais Lord Byron l’a découverte avant lui. Dans leur sillage, de nombreux écrivains romantiques chanteront son histoire. Elle, c’est Julia Alpinula, fille d’un haut dignitaire d’Helvétie, attachante et héroïque par sa volonté de résister aux abus des Romains. Remontant le temps, Daniel Maggetti montre comment elle est mise en scène et utilisée par divers auteurs férus de légendaire, jusqu’au coup de théâtre qui conduira à sa disparition…

Matlosa: extrait

On voulait bien des charbonniers, pourvu qu’ils s’occupent des bois les moins accessibles, ceux dont on ne savait que faire, qu’il fallait de surcroît qu’ils élaguent seulement, pas question de déboiser complètement; c’est pourquoi ils étaient en général confinés dans des endroits éloignés d’une heure ou plus de toute habitation, formant sur place une société temporaire dont Cecchino connut bientôt les arcanes. […]

Après quelques jours de travail, même à la pleine lune, on ne voyait plus que les dents des carbonatt, leur peau devenait au cours du temps aussi sombre que la nuit qui les entourait. La semaine, il fallait se contenter de se laver les mains, le visage, au mieux, on lui accordait quelque soin le dimanche, si on trouvait un moment pour le faire, et si la source ou le ruisseau donnaient assez d’eau. […]

L’emplacement de la charbonnière nécessitait un bout de terrain plat, et qui soit abrité des courants d’air; c’est là que le chef montrait où enfoncer à une petite distance l’un de l’autre les trois pieux d’au moins deux mètres de haut autour desquels on tressait deux couronnes de branches plus fines, pour les empêcher de basculer. Ensuite, on bâtissait la meule: les hommes faisaient la chaîne et les morceaux de bois débités étaient placés concentriquement autour des pieux de façon à laisser le moins d’interstices possible, d’abord les plus gros, ensuite le reste, il fallait souvent deux jours au moins pour construire un bel édifice en forme de cône arrondi aussi régulier que le cocon d’un papillon géant. Au cours des premières années, il est sûr que Cecchino, trop novice, n’était pas autorisé à s’approcher de la construction qui prenait forme; son rôle a dû se limiter à se tenir au bout de la chaîne pour l’alimenter en pièces de bois, et surtout à regarder pour apprendre les règles d’une géométrie peaufinée génération après génération. […]

Après la serpe, la hache et la scie, Cecchino avait commencé à se servir de la pelle, avec laquelle on lissait la surface de la charbonnière qui finissait par ressembler à la carapace toute ronde et entièrement noire d’un insecte dont la tête aurait été enfouie dans le sol, n’était la cheminée qui s’ouvrait comme une bouche à son sommet. Les charbonniers, d’ailleurs, regardaient ce monticule comme s’il s’agissait d’une créature vivante, à laquelle il fallait apporter sans tarder sa nourriture incandescente: la première fois qu’il avait assisté à l’allumage de la meule, il avait semblé à Cecchino qu’il était convié à une cérémonie dont il ne maîtrisait pas encore le rituel. Monté au sommet de la charbonnière, le maître avait mis le feu à des branches bien sèches, et les avait introduites dans la cheminée, continuant à en ajouter jusqu’à ce qu’on fût certain que la flamme avait bien pris à l’intérieur. Au fur et à mesure que le feu se propageait et touchait les bûches ensevelies, le pouiat transpirait à grosses gouttes qui perçaient la surface terreuse, et depuis ce moment, pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, la vigilance était de mise: à tour de rôle, les membres de la squadra montaient la garde à côté de la charbonnière, dans une manière de guérite bâtie à la va-vite à l’aide de quelques branches assemblées. La cuisson du charbon devait être régulière, et il fallait donc surveiller constamment la meule, pour être à même d’intervenir au moindre signe de dérangement: des trous dans la charbonnière permettaient de surveiller la combustion et de l’accélérer au besoin, mais on devait avoir aussi de la terre à proximité pour les reboucher, au cas où le feu serait trop vif. […]

Jusqu’après ses quarante ans, l’existence de mon grand-père a été organisée par et pour le charbon: compagnonnages, rythme, déplacements, tout le reconduisait à la rude production de cette matière tellement liée à ses mains qu’on en venait à croire qu’elles zébreraient tout ce qui leur passerait à proximité.