parution juin 2005

ISBN 978-2-88182-534-6

nb de pages 170

format du livre 140 x 210 mm

prix 27.00 CHF

L'Homme interdit

résumé

"C'est à ce moment-là que ça m'est tombé dessus. Une fois à bord. J'étais coincé dans la ceinture du siège, forcé à l'inactivité, mon contrat était derrière moi, alors la nouvelle de la dsparition de ma femme m'est tombée dessus. Je suppose que, par un processus inconscient, j'ai épelé longtemps cs mots dans ma tête, avant qu'un sens n'en émerge. Je ne peux pas dire que j'aie saisi le fait que mon épouse avait disparu, ni mesuré les implications exactes de cette information. Mais, dans cet avion, j'avais soudain franchi une étape, en reliant le mot "disparition" au prénom "Rachele", celui de mon épouse, tandis que l'hôtesse déposait sur ma tablette un sandwich au cresson. Tout ce que je déteste."

L'Homme interdit est le premier roman de Catherine Lovey.

Visiter le site officiel de l'auteure : http://www.catherine-lovey.com/les-romans/l-homme-interdit/

Originaire du Valais, Catherine Lovey est née en 1967 au sein d’une famille de paysans de montagne. Elle se plonge très tôt dans la lecture et dans l’écriture. Après des études en relations internationales, complétées par un diplôme en criminologie, elle travaille en tant que journaliste de presse écrite, spécialisée sur les questions économiques et financières.

En 2005, elle publie son premier roman L’Homme interdit, suivi de Cinq vivants pour un seul mort (2008) et d’Un roman russe et drôle (2010). Véritable romancière, Catherine Lovey crée des univers narratifs de crise qui poussent ses héros à mettre en doute leur identité même. La disparition y est un motif récurrent. Ses personnages cherchent à instaurer de la clarté à travers des mots qui paraissent solides et ne cessent pourtant de leur échapper. Ils partent en voyage, s’engagent dans des recherches, essaient d’attraper la réalité pour y mettre bon ordre. Tout autour, le monde vacille.

« Catherine Lovey est une journaliste spécialisée en criminologie. Elle sait écrire et disséquer les âmes. Qu’espérer de mieux ? Le prochain Lovey. » (Anthony Palou, Figaro Madame, 10.12.2005)

Femina

« Un coup de maître psychologique. En de furieuses diatribes, un homme d’affaires raconte à son psy l’incompréhensible disparition de sa femme, ainsi que la désagréable présence d’un flic collé à ses basques. Le lecteur, lui, est hypnotiquement ballotté »

Livreshebdo

« Curieux et dérangeant de bout en bout, L’Homme interdit ne cesse de surprendre. Une vraie découverte. » (Alexandre Fillon)

Le Temps

« Ce premier roman est subtilement construit, c’est un intéressant portrait de société qui tient en haleine de bout en bout. » (Isabelle Rüf)

Italien

Titre: L'interdettoÉditeur: Nottetempo

Année: 2006

Longtemps, la narratrice ne sait rien de son voisin de palier, sinon qu’il s’appelle Sándor, qu’il est hongrois et homme d’affaires. Mais quand celui-ci tombe malade, peu avant qu’un virus ne se propage sur la planète, un rapprochement s’opère entre ces deux êtres dépourvus de points communs.

À travers le portrait d’un individu énigmatique, de plus en plus fragile et bouleversant, Catherine Lovey nous livre celui de notre époque, sur laquelle elle pose un regard précis et frondeur.

Helvétique équilibre. Dialogues avec le Point de vue suisse du prix Nobel de littérature 1919 (2019, autres traductions)

En 1919, Carl Spitteler (1845-1924) devient le premier Suisse à recevoir le prix Nobel de littérature. Notre point de vue suisse, son discours prononcé au début de la Première Guerre mondiale en faveur de la paix et de la neutralité, avait marqué l’esprit de Romain Rolland ou Blaise Cendrars. Le voici dans une nouvelle traduction. Cent ans plus tard, huit écrivains, alémaniques, romands et tessinois, entrent en dialogue avec l’écrivain. Quel rapport la Suisse et ses habitants entretiennent-ils avec leurs voisins européens ? Avec la question des migrants ? Les frontières sont-elles toujours aussi définies qu’il y a un siècle ? Quelles valeurs rattache-t-on aujourd’hui à cette fameuse neutralité helvétique ? Neuf textes et autant de points de vue sur des questions brûlantes.

Né à Liestal, Carl Spitteler est un observateur critique des dogmes dominants au début du XXe siècle. Huit écrivains, de langues et de générations diverses, proposent en écho leur « point de vue suisse » : Adolf Muschg, Pascale Kramer, Fabio Pusterla, Daniel de Roulet, Dorothee Elmiger, Catherine Lovey, Tommaso Soldini et Monique Schwitter

Édité par Camille Luscher

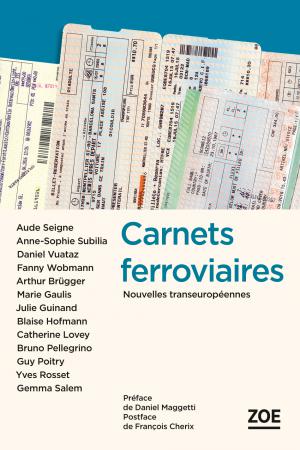

Traduit de l’allemand et de l’italien par Étienne Barilier, Anita Rochedy, Marina Skalova, Mathilde Vischer, Lionel Felchlin, Camille Luscher,Que ce soit de Lausanne à Paris, de Vienne à Genève ou de Glasgow à Londres, chacun des treize auteurs de ce recueil situe son histoire à bord d’un train qui parcourt l’Europe. À l’occasion d’un long trajet en chemin de fer, l’une se souvient de son voyage dix ans plus tôt, elle traque la différence entre son être d’hier et d’aujourd’hui. Un autre se remémore la géniale arnaque dont il a été l’auteur, un troisième retrace l’incroyable hold-up ferroviaire du South West Gang dans l’Angleterre de 1963.

Ces nouvelles donnent une vue d’ensemble inédite sur la manière de concevoir l’Europe comme espace physique et symbolique. Les auteurs étant de générations très diverses, le lecteur appréciera les différentes manières d’appréhender notre monde proche et de s’y situer.

Nouvelles de Aude Seigne, Blaise Hofmann, Anne-Sophie Subilia, Gemma Salem, Bruno Pellegrino, Arthur Brügger, Daniel Vuataz, Marie Gaulis, Fanny Wobmann, Catherine Lovey, Julie Guinand, Guy Poitry, Yves Rosset.

Préface de Daniel Maggetti, postface de François Cherix

Monsieur et Madame Rivaz (2016)

Ce roman raconte la vie trépidante et ordinaire d’une jeune femme du XXIe siècle à l’esprit don quichottesque et qui, prise dans l’œil du cyclone, ne comprend ni ne maîtrise grand chose de ce qui lui arrive à elle en particulier et au monde en général. Avec une ironie mordante, l’écriture énergique, les réflexions de Catherine Lovey nous font traverser un monde archi contemporain, fourmillant de récits et de personnages, et nous promènent le long de milieux très différents, des hôpitaux aux paquebots, de l’université à la montagne.

Monsieur et Madame Rivaz raconte l’histoire d’une femme qui va au combat pour retrouver un sens à la vie et au monde d’aujourd’hui. C’est un livre sur la possibilité ou l’impossibilité de la bonté.

Visiter le site officiel de l'auteure : http://www.catherine-lovey.com/les-romans/monsieur-et-madame-rivaz

L'Homme interdit (2011, Zoé poche)

« J’ai reconnu le sac de linge sale de mon hôtel, mes pantalons et mes chemises, étalés sur une table noire. Certains de mes vêtements étaient emballés dans un plastique jaunâtre, déjà étiquetés. J’ai vraiment commencé à comprendre qu’aux yeux de la police judiciaire, je n’étais pas juste un pauvre type dont l’épouse s’est volatilisée. »

Visiter le site officiel de l'auteure : http://www.catherine-lovey.com/les-romans/l-homme-interdit/

Un roman russe et drôle (2010)

Un homme est enfermé dans une colonie pénitentiaire en Sibérie. Il a tout perdu. Son immense richesse, son pouvoir, ses projets. Il s’appelle Mikhaïl Khodorkovski. Une femme, Valentine, se demande s’il existe encore des héros. Elle est fascinée par le destin de ce prisonnier russe. C’est une idée folle, bien entendu. D’ailleurs, tout le monde lui dit que ce type est un bandit, un sacré profiteur. Mais Valentine Y. s’entête. Elle quitte son pays, s’enfonce dans la Russie.

Cette histoire, qui se déroule aujourd’hui, est naturellement très romantique.

Visiter le site officiel de l'auteure : http://www.catherine-lovey.com/les-romans/un-roman-russe-et-drole/

«Jeudi dernier, mon ami Markus Festinovitch s’est jeté par une fenêtre. C’était mon meilleur ami. Il avait garé sa voiture sur Oberholzstrasse. Il visitait un logement rénové en compagnie de Gabriella. Je ne sais pas depuis combien de temps Gabriella était sa maîtresse. Peut-être deux ans. C’est ce que je dirais. L’appartement donne sur Kohnzingerstrasse. On voit le fleuve depuis neuf des quatorze

fenêtres de cette habitation, elles sont toutes hautes et très larges, sauf celle par laquelle Markus s’est jeté, qui est plus petite et assez difficile d’accès. »

Visiter le site officiel de l'auteure : http://www.catherine-lovey.com/les-romans/cinq-vivants-pour-un-seul-mort/

L'Homme interdit: extrait

Chapitre un

Mercredi, 9 heures 45.

J’allais partir. Je partais. La main sur la poignée de la porte. Le téléphone a sonné. Pas mon portable, dans la poche de mon veston, mais le téléphone, sur la table de nuit de l’hôtel. Cela m’a contrarié. Profondément. J’ai hésité. J’ai pensé, l’espace d’une demi-seconde, à laisser tomber. Je suis toujours à l’heure, exactement à l’heure et, ce jour-là, il faut que vous le compreniez, nous allions signer. Je venais de passer deux semaines à négocier comme un fou, à repasser chaque alinéa, à retourner les mots dans tous leurs sens. Vous ne pouvez pas imaginer comment sont les Anglais. Il suffit d’une phrase mesquine, dans un océan de banalités revues et corrigées et, soudain, votre contrat se transforme en obus retourné contre vous-même. Bon, j’imagine que tout cela ne vous intéresse guère mais, je le dis, c’est important pour le contexte.

Mon taxi m’attendait. Je le savais. Je prends toujours le même chauffeur quand je suis à Londres et celui-là n’est pas un plaisantin.

Je décroche. Finalement, j’ai décroché. Aujourd’hui encore, je suis incapable de vous dire pourquoi, de vous décrire les circonstances qui m’ont poussé, malgré moi, à soulever le cornet de ce vieux téléphone anglais. C’était Duroud à l’appareil. J’ai reconnu sa voix sur-le-champ, je dispose d’une mémoire visuelle et vocale impressionnante, c’est un atout, croyez-moi. Dans le même temps, j’ai jugé infime la possibilité que ce gros con m’appelle, il n’y avait aucune raison. J’ai donc dit :

- Plaît-il ?

C’était Duroud. Il me le confirme. N’importe quoi. Je l’ai pensé aussitôt. Ce type médiocre, engoncé dans sa graisse, sans éducation, responsable des ressources humaines, vous voyez le genre. Cela faisait au moins cinq ans qu’aucune circonstance, même fortuite, ne m’avait obligé à lui parler, encore moins à croiser sa silhouette épaisse dans les couloirs. Mes stock options, vous pensez bien, je les négocie depuis belle lurette avec le conseil d’administration, avec les gens du huitième étage. J’ai donc fait comprendre à ce gros porc que j’avais d’autres chats à fouetter. J’allais reposer le cornet sur son socle, une place qu’il n’aurait jamais dû quitter, quand j’entends cet imbécile, son ton sucré, me dire qu’il a quelque chose d’urgentissime à me communiquer. Au moment où je suis en train de penser que je la lui ferai payer, moi, sa voix de sultan grassouillet, il lâche :

- La police vous recherche.

J’apprends que je suis recherché par la police. Moi-même. J’entends alors que ma femme a disparu. Dans mon souvenir, c’est lui qui me l’annonce. Il me dit que ma femme a disparu. Ce n’est pas l’inspecteur de police, debout, à côté de Duroud, dans son bureau du deuxième étage, qui m’a communiqué la nouvelle. C’est lui, ce fonctionnaire des ressources humaines, qui m’annonce la disparition de mon épouse. Il me dit aussi qu’un inspecteur de police se trouve à l’instant même dans son bureau. Il salivait, cette grosse brute. Il a dit :

- Je vous passe l’inspecteur.

Et il a précisé :

- De la police judiciaire.

Comme s’il avalait une friandise.

À ce moment précis, voyez comme on se souvient de certaines choses, j’ai pensé à mon taxi, à mon chauffeur, John, qui n’a jamais pu se vanter de me voir une seule fois en retard. Mon portable s’est mis à sonner, c’était prévisible, dans la poche de mon veston. Une femme de la réception m’annonce que mon taxi m’attend. Je me retrouve avec deux téléphones sur les oreilles, le cornet anglais sur la gauche et mon portable collé sur la droite. Je sens mes côtes se resserrer dans ma cage thoracique, je supporte très mal de faire deux choses à la fois. J’entends l’inspecteur de police se présenter comme un inspecteur de la police judiciaire. Je me demande encore aujourd’hui si la réceptionniste de l’hôtel comprenait le français, une femme que je ne connais ni d’Eve, ni d’Adam. Si ça se trouve, elle aura été informée, en même temps que moi, de la disparition de mon épouse, version police judiciaire, avec mes deux téléphones collés sur chaque oreille. Une chose aussi privée. Peut-être a-t-elle eu le bon goût de raccrocher ? On devrait pouvoir attendre cela d’une Anglaise, n’est-ce pas ?

Bon, je me perds. Veuillez m’excuser. J’ignore comment présenter les choses pour qu’elles soient compréhensibles. J’y ai pourtant songé, avant de venir vous voir. Je me suis demandé comment j’allais m’y prendre, pour que vous ne perdiez pas le fil, ce serait la moindre des choses. Mais je sens bien, au fur et à mesure que je vous parle de ce qui est arrivé, de ce qui m’est arrivé, que les mots m’échappent. Je ne comprends pas pourquoi je vous dis telle et telle chose, alors que je ne suis pas en train d’y penser, sur le moment. Peut-être pourriez-vous m’interrompre, si tout cela vous paraît embrouillé ?

- Non ?

- Vraiment ?

- Bon.

Vous me suivez, malgré tout. Vous avez peut-être l’habitude ? Je vais poursuivre. Je ne suis pas sûr que ce que je vous dis ait un sens. Au fond de moi, je ressens une grande incertitude à ce sujet. J’en suis désolé.

Je me trouve donc dans la capitale britannique. C’est un jeudi. Le 13 août. J’apprends que ma femme a disparu au moment même où je m’apprête à quitter mon hôtel pour aller signer le contrat Black Current. Je dois le signer dans l’heure, à 10 heures 30. Il s’agit d’une affaire que je peaufine depuis trois ans et cinq mois, au jour près. La disparition de ma femme remonte à un jour et demi, l’inspecteur me l’apprend, en soufflant des phrases lasses dans le téléphone de Duroud. Personne ne l’a revue depuis mardi 11 août, 20 heures 30, devant le collège de l’avenue Ronceau. J’entends qu’elle n’est pas rentrée à la maison mardi soir, ni mercredi, qu’elle n’a donné aucun signe de vie depuis. L’inspecteur me dit encore quelque chose à propos des enfants, je ne pourrais vous dire quoi, précisément, mais je l’ai entendu distinctement me donner l’ordre, lui, me donner à moi l’ordre de sauter dans le premier avion et de rentrer immédiatement. Alors que dans cinquante-deux minutes, j’allais apposer ma signature sur le contrat Black Current. Je ne tiens pas à reproduire ici toute la conversation. Je sens bien que ce ne sont pas des éléments essentiels à la compréhension, enfin, à votre compréhension de toute cette affaire, docteur, mais voilà où j’en étais, à ce moment précis, entre le contrat Black Current, la disparition de ma femme et un inspecteur de police, autant dire un parfait inconnu, qui me donnait un ordre par téléphone.

Je me dois d’être honnête avec vous, puisque je suis ici et que je vous parle, que j’ai demandé à être reçu par vous, insisté, docteur, je dois donc vous dire certaines choses. Je pourrais être dans la crainte que vous me méjugiez, en entendant certaines de ces choses, mais je ne le suis pas, sachez-le. Je préfère penser que vous savez écouter. Cela me libère l’esprit. Au fond, je sens que je vous fais confiance. Je tiens à vous le dire. Une bonne fois pour toutes.

J’ai donc pensé, sur le moment, qu’après tout, ma femme ayant disparu depuis un jour environ, nous n’étions pas à une demi-heure près, ni moi, ni elle, ni cet inspecteur de la police judiciaire.

Instinctivement, j’avais planifié les choses dans ma tête, c’est une seconde nature, j’avais révolutionné mon agenda du jour en un tour de main, afin de concilier au mieux toutes les données. J’ai donc dit à l’inspecteur que j’allais signer un contrat avant de filer à l’aéroport.

Rétrospectivement, je me rends bien compte que j’aurais pu dire autre chose. Qu’un autre homme, placé dans ma situation, aurait peut-être dit autre chose. Mais voilà, c’est notre esprit qui travaille, nous ignorons comment. Et pourquoi. Je vous livre par conséquent les faits, les uns après les autres et mes pensées, autant que je m’en souvienne. Je ne vais pas commencer à les arranger devant vous. À quoi cela nous mènerait-il ?

Inutile de vous dire que le policier a fait fi du contexte. Il m’a intimé l’ordre de rentrer, toutes affaires cessantes, je reproduis ici l’expression utilisée. L’objectivité me pousse à vous dire que son ton frisait l’impolitesse, en particulier lorsqu’il m’a enjoint d’appeler sans tarder ma voisine.

- Quelle voisine ?

Je ne sais plus si je l’ai dit à voix haute, mais je l’ai pensé. C’est alors que l’inspecteur m’a appris qu’une femme, une soi-disant voisine de quartier, avait pris en charge les enfants depuis la disparition de mon épouse et qu’elle ne pouvait plus les garder. Par pur réflexe, j’ai noté sur le calepin portant les écussons du cinq étoiles où je descends depuis dix ans le numéro de cette personne, pour moi sans visage, ni silhouette.

Je suis en mesure, docteur, de concevoir tout ce que la question « qu’auriez-vous fait à ma place ? » revêt de banal, de mal assuré et, pour tout dire, d’ingénu. Mais je ne puis m’empêcher de vous l’adresser intérieurement. À ce moment précis. C’est stupide, n’est-ce pas ? Car, à supposer que vous éprouviez l’envie de me répondre, vous ne pourriez jamais vous mettre à ma place, ni vous, ni personne. Comment pourriez-vous percevoir ce que moi j’ai ressenti, ce matin-là du 13 août, ce sentiment du ciel qui vous tombe sur la tête, alors que, pour un homme comme vous, le contrat Black Current ne veut rien dire et que ce prénom et ce nom, Markus Himberthold, sont dénués de sens ? Moi je sais, docteur. Je suis seul à savoir. À mesurer. À pouvoir mesurer l’ensemble des éléments qui me faisaient face, ce matin-là du mois d’août. Le contrat anglais, ma vie, une grande partie de ma vie, de mon énergie, enfin formalisé sur le plan international. Quant au sombre individu dont je viens d’articuler le nom, il m’accompagnait à Londres ce jour-là. C’est ce nom qui risquait, compte tenu des circonstances, de figurer au bas de mon contrat, en lieu et place du mien. Un type dont je peux dire, sans chercher mes mots, qui a tout ce que je n’ai pas et qui n’a rien de tout ce que j’ai. Un Himberthold de sa catégorie, sorti des bonnes écoles, titulaire de titres dont on peut se pourlécher, doté de relations exhalant l’odeur de leur sérail comme les pouliches celle de leur paille. Markus Himberthold, docteur, est un homme dont aucune idée, jamais, ne prendrait l’initiative saugrenue de sortir du cerveau. La haute direction le tient à l’œil, elle lui chauffe son siège, au huitième étage, depuis que ses mocassins ont foulé la moquette de notre société, sept ans après ma propre arrivée.

Par conséquent, ce matin-là, pour moi, les choses étaient limpides. Je me suis précipité dans le taxi de John, j’ai débarqué en trombe chez Haribald Lmtd et j’ai signé le contrat. Heureusement, aucun des avocats n’était en retard, un vrai miracle dans la City. Imaginez-vous qu’après la signature, Markus a proposé d’inviter tout le monde pour un drink. Je lui ai confié les rênes de cette splendide initiative, invoquant un rendez-vous urgent sur le continent. Cela ne lui a même pas paru surprenant, c’est dire sa finesse d’observation, un projet qui m’avait pris la tête durant tant d’années.

À l’aéroport, je me suis soudain souvenu de cette voisine que j’étais censé appeler. Cette femme inconnue ne m’est pas revenue à l’esprit par hasard. Elle figurait en archétype de la voisine sur toutes les unes du Sun, photographiée dans une robe infâme. Elle se répandait en gros caractères sur le crime du jour, affirmant qu’elle avait vu, sans aucun doute possible, l’assassin vérifier une arme dans sa voiture. Pauvre type ! J’ai donc pensé à la demande de l’inspecteur concernant les enfants. Aussitôt, j’ai visualisé le calepin sur lequel j’avais noté le numéro de téléphone de cette femme et que j’avais oublié sur la table de nuit de ma chambre. Par acquit de conscience, j’ai appelé la réception de l’hôtel pour me voir confirmer ce que j’avais supposé : les femmes de ménage étaient passées et les coordonnées de ma voisine devaient tomber à l’instant même dans la broyeuse à papier. J’ai donc embarqué contrarié, pensant bien que cet inspecteur dont j’avais pu percevoir toute la sournoiserie ne me raterait pas.

C’est à ce moment-là que ça m’est tombé dessus. Une fois à bord. J’étais coincé dans la ceinture du siège, forcé à l’inactivité, mon contrat était derrière moi, alors la nouvelle de la disparition de ma femme m’est tombée dessus. Je suppose que, par un processus inconscient, j’ai épelé longtemps ces mots dans ma tête, avant qu’un sens n’en émerge. Je ne peux pas dire qu’à ce moment précis j’aie saisi le fait que mon épouse avait disparu, ni mesuré les implications exactes de cette information. Mais, dans cet avion, j’avais soudain franchi une étape, en reliant le mot « disparition » au prénom « Rachele », celui de mon épouse, tandis que l’hôtesse déposait sur ma tablette un sandwich au cresson. Tout ce que je déteste.

Je mentirais si je vous disais que cette nouvelle m’a tétanisé. Si le sandwich n’avait pas débordé d’herbes flétries, je l’aurais dévoré sans hésitation. J’ai même appelé l’hôtesse pour en changer, mais, bien entendu, dans cette compagnie aussi, les coupes budgétaires ont frappé jusqu’aux plateaux-repas. De fait, je dirais plutôt que j’examinais le mot « disparition » relié au mot « Rachele », comme on le fait avec des éléments totalement nouveaux. On se sent, vous le savez sans doute, curieux, excité, intéressé. Bien sûr, les choses se mélangent après coup, du point de vue chronologique. Comment se souviendrait-on de ses pensées, les unes après les autres, compte tenu de leurs innombrables interactions, n’est-ce pas ? Cependant, je crois pouvoir dire qu’à ce stade de mon histoire, la phrase « Rachele a disparu » m’est apparue, au fond, comme une simple hypothèse. Cette information constituait encore pour moi, dans cet avion, une donnée à examiner.

À l’arrivée, dans la salle des bagages, un homme a foncé droit sur moi. Quelques secondes plus tard, je me suis retrouvé dans une voiture de police, sans avoir pu mettre la main sur ma valise. Je ne m’attendais pas à cela. Je pensais avoir le temps de rentrer chez moi, de prendre une douche, bref, de poser mes pieds sur terre. Avant de contacter cet inspecteur qui m’avait donné, en quelques minutes, davantage d’ordres que je n’en avais reçus depuis la fin de mon adolescence.

J’ai été traité, docteur, comme un assassin revenant au bercail. Il faut que vous le sachiez. Que vous le réalisiez. Moi, un homme dont la femme a disparu. Qui venait d’apprendre que sa femme avait disparu. Si vous me demandiez de vous décrire les sentiments qui m’ont étreint, à ce moment-là, j’en serais incapable. Six mois ont passé pourtant et je ne parviens toujours pas à dire tout ce que cela m’a fait. À quel point les événements qui se sont enchaînés, dès mon arrivée et dans les heures qui ont suivi, ont imprimé en moi cette sensation si lourde, dont aujourd’hui encore je peine à me défaire, d’être, quelque part, peut-être, une sorte d’assassin. Je n’avais pas de menottes aux poignets, c’est la seule différence, je peux vous dire qu’elle est ténue, entre un homme emmené par la police depuis l’aéroport et qui est un mari dont l’épouse a disparu et un homme qui a peut-être fait disparaître sa femme.

En entrant dans le bureau de police où l’on m’a traîné ce jour-là, j’ai tout de suite remarqué ma propre valise, celle que je n’avais pas eu le temps de prendre sur le tapis roulant à l’aéroport. Elle était ouverte, vidée de son contenu. J’ai reconnu le sac de linge sale de mon hôtel, mes pantalons et mes chemises, étalés sur une table noire. Certains de mes vêtements étaient emballés dans un plastique jaunâtre, déjà étiquetés. À ce moment-là, j’ai vraiment compris qu’aux yeux de la police judiciaire, je n’étais pas juste un pauvre type dont l’épouse s’est volatilisée.

C’est alors que mon inspecteur est arrivé, celui qui m’avait parlé au téléphone et donné des ordres. Une sorte de frère de Duroud, petit, gros, suffisant. Je me demande si par hasard vous n’auriez pas, vous aussi docteur, qui êtes grand et élancé, constaté à quel point les hommes petits souffrent de leur taille ? Je n’en connais pas un seul qui ne compense ce défaut par un excès d’autorité, mêlé à une éternelle défiance. Comme s’il nous fallait, nous, les grands, payer envers eux le prix de notre stature et tolérer sans cesse des interrogations sur nos aptitudes.

Bref, tout commençait mal, ou, devrais-je dire, tout continuait aussi mal que cela avait commencé.

L’inspecteur s’appelle Smynn, il me le dit en me serrant la main, le regard tiède, les lèvres charnues. Il me dit aussi son grade exact dans la police et, comme je n’y connais rien, cela ne me fait ni chaud ni froid. Il a eu un air étonné. Ou alors, c’est autre chose qui l’a étonné, avec ces gens-là, vous le savez bien, on ne peut pas conclure. L’homme m’informe que les enfants sont aux mains d’une inspectrice du service des mineurs. Il me demande, naturellement, pourquoi je n’ai pas contacté ma voisine. Je lui explique l’oubli du calepin à l’hôtel, ma précipitation, en omettant, bien entendu, d’évoquer mon passage chez Haribald Lmtd pour le contrat. Mais ça, il le sait déjà. Ce type replet sait que je suis allé signer le contrat Black Current. Il a déjà parlé avec Himberthold lui-même, informant de facto cet hobereau de malheur que mon prétendu rendez-vous urgent sur le continent avait la tête d’un uniforme.

J’ai pu imaginer la suite tout seul. Crittins, Hobles et Marquant, la direction du huitième au grand complet, épiloguant sur mes ennuis avec la police plutôt que sabrer le Dom Pérignon 87, expressément conservé pour la signature Black Current. J’ai vu défiler toute la scène, image après image, docteur, je n’étais pas avec eux, au huitième étage, mais j’y étais, sans l’ombre d’un doute, j’entendais rire ces hommes de la direction, loin des bureaux de police, de ma valise grande ouverte sur la table noire.

J’ai soudain ressenti une fatigue intense, un vertige, un goût amer dans la bouche. Je crois que je me suis mis à tituber. L’inspecteur m’a alors proposé un siège et j’ai entendu distinctement plusieurs portes se fermer autour de nous. Je me suis retrouvé seul face à cet homme, ce Smynn de la police judiciaire.

Rétrospectivement, j’attribue mon malaise au fait que j’avais sans doute mesuré à quel point ma vie venait de basculer, même si cette pensée n’était pas encore remontée, à ce moment-là, dans les locaux de la police, jusqu’à ma conscience. Je reconnais que la seule vision de ma direction ergotant sur ma carrière compromise a suffi pour monopoliser mon esprit durant ces longues heures d’interrogatoire. Je conçois ce qu’une telle attitude peut comporter d’étrange, même aux yeux d’un homme de la police. À moins que ces gens-là ne s’étonnent de rien. Toujours est-il que Smynn ne m’a pas lâché avec la voisine. Une dénommée Marieangela Baptiste, notre voisine depuis sept ans, avec laquelle mon épouse entretenait, paraît-il, des rapports chaleureux et constants. J’ai dit à cet inspecteur que je ne connaissais pas cette femme, que je ne l’avais jamais vue, ni entraperçue, ni entendue.

Il a demandé :

- Pas même au téléphone ?

J’ai répondu :

- Pas même.

Je me suis mis en devoir de détailler certaines de nos coutumes domestiques. Sans doute me suis-je senti, implicitement, dans la position de celui qui doit se justifier. J’y ai été poussé, je suppose, par l’air apathique de ce Smynn, comme s’il me fallait, bien malgré moi, augmenter l’intérêt du sujet dont il avait la charge. Je lui ai expliqué que je ne réponds jamais au téléphone familial puisque je dispose de mon propre appareil professionnel. Par conséquent, j’ignorais tout de l’existence de cette femme, dont j’appris ce jour-là la passion pour les chats. Une inclination qui la conduit à fréquenter toutes les expositions de beauté féline, y compris celle qui se déroulait, l’après-midi même, dans la capitale. J’ai compris que cette créature avait lâché les enfants aux mains de la police pour partir avec ses chats. Qu’y pouvais-je, franchement ? Je l’ai dit à Smynn. Il n’a pas daigné répondre. Il a poursuivi sur le sujet en me parlant de poupées somptueuses et de trains électriques que cette femme aurait régulièrement offerts aux enfants pour leurs anniversaires. Il a demandé :

- Comment pouvez-vous l’ignorer ? Ce ne sont tout de même pas des cadeaux anodins ?

Comme si la réponse n’était pas évidente. J’ai eu souvent, cet après-midi-là, le sentiment de parler à un martien fraîchement débarqué. Cet homme devait avoir une vie réglée au centimètre près pour me poser de telles questions. J’ai vite compris qu’il valait mieux prendre des gants pour lui répondre. J’ai expliqué à ce monsieur, dont j’ignore encore aujourd’hui s’il est lui-même père de famille, qu’occupé comme je le suis par mes responsabilités professionnelles, rares ont été les occasions où j’étais présent pour les anniversaires des uns et des autres. Je vois mal, dès lors, pourquoi j’aurais prêté une attention particulière à une poupée ou à un train électrique de plus. Peut-être les enfants ont-ils fait allusion, de temps à autre, à leurs pourvoyeuses de cadeaux, à des Véronique, des Brigitte ou, pourquoi pas, des Marieangela ? Aurais-je dû, pour autant, imprimer tous ces prénoms dans ma tête ? Je me suis contenté de signifier à cet inspecteur mon étonnement le plus total vis-à-vis de mon épouse dont l’attitude est tout de même sujette à caution. Accepter des cadeaux offerts par des personnes étrangères à la famille m’apparaît d’un goût douteux et je ne m’explique pas pourquoi Rachele y aurait consenti. L’inspecteur n’en a pas démordu. Il a déroulé une avalanche de questions concernant les enfants, ma position de père, et j’en passe. Il ne comprenait pas comment j’avais pu oublier d’appeler la voisine depuis Londres, alors même que je ne connaissais soi-disant pas cette femme et que je savais pourtant les enfants entre ses mains. Il a demandé :

- Vous ne vous êtes pas inquiété pour eux ?

J’ai répondu que je croyais les enfants en sécurité. J’ai ajouté :

- Pourquoi ne l’auraient-ils pas été ?

Voilà ce que j’ai répondu.

Smynn a renchéri :

- Vous veniez d’apprendre que votre épouse avait disparu ?

J’ai dit que c’était exact, mais j’ai relevé que personne ne m’avait annoncé que les enfants avaient, eux aussi, disparu.

Vous voyez le genre de dialogue, docteur, enfin, si on peut appeler cela « dialogue ». J’ai bien tenté de ramener la question de la disparition de mon épouse sur le devant de la scène, mais Smynn n’a rien voulu savoir.

J’ai pourtant souligné, à plusieurs reprises, que j’étais là, devant lui, un homme dont l’épouse avait disparu. Un homme qui avait appris, à peine quelques heures plus tôt, la disparition de sa femme. L’inspecteur agissait, à ce stade de l’interrogatoire, comme si aucune épouse ne s’était volatilisée. Il m’a fait refaire, mètre par mètre, tout mon parcours londonien, depuis qu’il m’avait eu en ligne. Comme si le commun des mortels scannait chaque minute de son existence.

La plupart du temps, j’étais bouche bée, en tout cas, c’est ainsi que je me revois, face à ce type dont je pressentais qu’il n’en aurait jamais tout son soûl. Se repaître des histoires des autres, docteur, voilà bien une idée qui ne m’avait jamais effleuré. Je reconnais avoir pris conscience, dans ce local de police, que cette sorte d’activité constitue apparemment le pain quotidien de beaucoup. Lorsque l’inspecteur m’a demandé depuis combien de temps Rachele et moi étions mariés, j’ai répondu :

- Dix ans.

Et j’ai ajouté :

- Grosso modo.

Il a éclaté de rire. Vous me croirez ou non, Smynn a alors effectué à voix haute une addition d’école primaire, partant de la date de mon mariage, qu’il connaissait par cœur, jusqu’à celle de ce jour où il était précisément en train de m’interroger sur le sujet. Il a fini par décompter que Rachele et moi étions unis depuis douze ans, sept mois et trois jours. Il m’a fait grâce des heures. Je me suis demandé si je n’avais pas affaire à ce genre de malade qui vit par procuration. J’ai eu très peur en envisageant cette hypothèse et, aujourd’hui encore, je n’ai pas tiré de conclusion définitive. Certes, je dois reconnaître que Smynn n’a pas lâché l’enquête. Il y met certains moyens alors même que les disparitions sont monnaie courante de nos jours, vous le savez sans doute. Dans le même temps, je ne puis m’empêcher de trouver suspect cet acharnement à retrouver Rachele, partant d’un homme qui ne l’a jamais vue, ni connue.

Notre conversation, enfin, vous voyez ce que je veux dire, s’est poursuivie sur le même ton, sans trêve ni répit. Plus le temps passait, moins je maîtrisais le fil de mes réponses. J’ai fini par me contenter de lâcher des « oui », des « non » et des « je n’en sais rien ». Tout m’était devenu égal puisque ce type préférait s’enfermer dans son bureau avec moi, plutôt que de retrouver ma femme.

Vers 20 heures, il a dit :

- On va en rester là pour aujourd’hui.

Malgré la fatigue, j’ai saisi le sens implicite de sa petite phrase. Smynn et moi, on allait se revoir. Je me suis bien gardé de lui demander quand. Il a alors pris son téléphone pour dire trois mots dans le cornet. Puis il m’a annoncé que l’inspectrice du service des mineurs allait amener les enfants dans le bureau. Nous avons attendu un bon quart d’heure. Ni l’un ni l’autre n’avons prononcé une seule parole. Smynn n’a pas décollé ses fesses de sa chaise, il me détaillait comme une nature morte, pendue à hauteur de ses yeux. Je n’ai même pas eu à soutenir son regard, je ne le regardais pas.

Les enfants ont fini par arriver, encadrés par une femme énorme. Elle a salué Smynn et a tourné les talons, sans un regard pour moi. Les enfants sont restés sur le pas de la porte. Ils m’observaient, immobiles et silencieux. Je me suis tourné vers Smynn et j’ai dit :

- Nous y allons.

Il a fait un vague signe de la tête.

Je me suis levé et j’ai dit bonjour aux enfants.

- Hello, papa.

Ils l’ont dit, l’un après l’autre. Ils avaient l’air fatigués.

Le plus petit a ajouté :

- J’ai faim.

Nous sommes sortis. J’ai marché derrière eux, le long d’un couloir interminable. Je ne savais que faire. Les enfants se tenaient par la main, les deux plus grands encadrant le petit. Je sentais monter en moi une nausée, je n’avais qu’une idée : dormir. J’avançais dans ce couloir, totalement désarçonné. Après toutes ces heures passées dans ce bureau de police, je n’en savais pas davantage qu’à Londres, le matin même. Nous sommes rentrés à la maison. Les enfants avaient faim. Je vous l’ai déjà dit, n’est-ce pas ? Alors…

- Plaît-il ?

- C’est fini ? Déjà ? J’ai à peine commencé. Je ne sais pas si vous avez compris… D’accord. Très bien. Dans ce cas, je vous revois demain. À la même heure, c’est entendu.