parution janvier 2012

ISBN 978-2-88182-848-5

nb de pages 144

format du livre 140 x 210 mm

prix 25.00 CHF

Chute d'un bourdon

résumé

« Mère Machyne, grande réparatrice et endormeuse des corps, et père Maschain, petit arrangeur et consolateur des âmes, à la seconde où j’arrivais au bout de la traversée d’une heure qui était peut-être déjà mon avant-dernière heure, et grâce à de prétendus expiatoires hurlements inhumains parvenus jusqu’à moi par un tunnel creusé à travers le ciel, j’apprenais que vous ne pourriez plus jamais m’entendre ni me répondre et je recommençais à penser à ce que je vous dirais encore si je vous apercevais pour la véritable dernière de toutes les fausses dernières fois au-delà de ce qui était peut-être déjà le dernier nuage de la vaporeuse et apaisante brume blanche… »

Dans les romans de Lovay, on est emporté par la langue et on suspend toute recherche d’un sens immédiat pour laisser affleurer le plaisir de lire des phrases dont le puissant mouvement vous entraîne irrésistiblement vers un sens ultime même si celui-ci se dérobe au fur et à mesure de la lecture. A propos de cette écriture, Charles Méla écrit : «C’est aussi une forme de sainteté, d’exigence absolue, de ne jamais céder sur son désir de quelque chose qui soit tout autre.»

Jean-Marc Lovay quitte l’école à 16 ans. Il voyage en Asie, au Proche-Orient, en Australie, en Ecosse, s’arrête longtemps à Madagascar. Il vit dans des villages de montagne, il vit de toute façon résolument à l’écart. La publication chez Gallimard de ses trois premiers romans, des prix littéraires, un succès d’estime à grande échelle, tout cela ne l’écartera pas de sa trajectoire rigoureuse : non pas hors du monde, car il y est peut-être bien plus que nous, mais loin d’une société nécessairement compromise.

Pour autant, l’écriture de Lovay est le contraire de l’austérité, elle est aussi audacieuse que libre. Lovay creuse dans la langue comme dans un matériau, obstinément, de toutes les manières, tout en sachant aussi laisser le souffle faire.

Comme une danseuse à la barre tous les jours, Lovay impose à son imagination déferlante une rigueur et un travail acharné sur les mots. Il sait garder cette liberté d’esprit absolument singulière tout en la précisant, la taillant, l’affûtant grâce au baroque de sa langue.

Citations sur l’œuvre de Jean-Marc Lovay

JEAN-MARC THEYTAZ, Le Nouvelliste, 09 juin 2015

« Jean-Marc Lovay, lauréat du Prix de l’Etat du Valais 2015. Cette récompense cantonale suprême, arrive à point nommé pour saluer l’œuvre d’un écrivain de dimension nationale et internationale.

Jean-Marc Lovay c’est l’imaginaire, la fulgurance verbale, le jaillissement créateur, un auteur qui a su créer au long de décennies de travail un univers hors normes, qui a cassé les codes sociaux, déconstruit les narrations linéaires, dépassé toutes les logiques et rationalités avec une puissance et un souffle onirique extraordinaires. (…) »

JERÔME MEIZOZ

Auteur de Le Toboggan des image. Lecture de Jean-Marc Lovay, Zoé 1994

Que Lovay soit suisse, ou plutôt valaisan, est un fait non négligeable, même s’il est à mille lieues de faire du régionalisme littéraire. Valaisan, c’est-à-dire, pour un Parisien, venu d’une «province qui n’en est pas une», formé dans un canton dont la tradition intellectuelle a été monopolisée jusqu’à il y a peu par l’Eglise catholique. Géographiquement, c’est naître dans le berceau ou la tombe dentelée des Alpes. Cet enfermement intellectuel et géographique, Lovay le refuse absolument. D’où sa fascination pour les cols alpins, surtout promesses d’un autre côté, d’un voyage.

MARIE-LAURE DELORME Journal du dimanche. Magazine littéraire

Jean-Marc Lovay, ce styliste prodige à la vision noire, passe pour un auteur difficile et élitiste. C’est bien sûr le cas. Mais la vue n’est-elle pas d’autant plus belle que le chemin a été ardu ?

DIDER JACOB Le Nouvel Observateur

Le monde de Lovay est, on le voit, à l’envers du nôtre : les objets parlent, pensent, vivent, dans une gigantesque prosopopée qui participe de ce que l’auteur, résumant son entreprise, appelle la «pure dysharmonie du chant».

GERARD MEUDAL Le Monde

Et le paradoxe de ce style incantatoire est de créer un silence assourdissant, de celui qui s’installe au lendemain des grandes catastrophes. Le livre refermé, on se surprend à guetter les bruits d’une nouvelle manière, à tenter de percevoir le chant des oiseaux, et le silence qui suit est encore de Lovay.

Interview de LOVAY par Didier Jacob pour Le Nouvel Observateur extrait (2003).

Vous vivez toujours en ermite, dans la montagne.

Je n’ai plus les bêtes. Je me lève à 6 heures, je relis ce que jai fait la veille et je m’y mets. Parfois je coupe du bois, ou bien je vais marcher sur les crêtes frontalières. Je fais quelquefois 50 kilomètres pour être à un endroit qui me plaît. Les champignons, si j’en vois, je les laisse. Si quelqu’un d’autre les trouve, tant mieux. Par contre, je jardine. A une époque, j’avais mille mètres de potager, je vendais des oignons, j’avais des poules, des lapins, je faisais des tommes, j’échangeais les fromages contre autre chose. Quand je suis allé à Madagacar, en 1986, j’avais ma présure, je me disais que je pouvais toujours gagner de l’argent avec ça.

Comment écrivez-vous ?

J’ai écrit «Polenta» la nuit, à la bougie. Je descendais de temps à autre pour les chèvres. «La Conférence de Stockholm», je l’ai écrite en Australie, chez l’habitant. Du soir jusqu’au matin, avec une bouteille de gnôle. A une époque, j’avais un minuscule alambic que mon frère m’avait fabriqué avec une Cocotte-Minute. Je la mettais sur un poêle à gaz, avec mon pruneau que j’avais mis à fermenter. Avec cet équipement, il me fallait deux heures et demie pour faire une bouteille. J’ai corrigé le «Colonel Fürst» comme ça : je travaillais deux heures et j’avais mon litre de prune. Quand je travaillais bien, j’en faisais trois dans la soirée.

On a l’impression dans vos livres de pénétrer dans un monde à l’envers.

Vous dites ça, mais il m’est arrivé de retourner ma table pour avoir l’impression de travailler après un tremblement de terre. J’ai écrit comme ça, sur ma table retournée comme un plafond qui m’écrase.

Vos livres sont une suite de visions. Comment vous viennent toutes ces images ?

Je les vois. Les gigantesques cuisines, c’est parce que, quand j’étais môme, la famille de mon père avait un hôtel. Il y avait des fourneaux à bois, de l’eau chaude qui fumait à gros bouillons. Ça me fascinait. Je voulais être casserolier, quand j’étais enfant. Les immenses toitures de métal, je les vois. J’entends l’eau qui coule. Je vois tout, je vois les immenses tortues qui avancent, devant moi, comme de gigantesques dolmens.

Le Clavier Cannibale

"Lovay tisse depuis plus de quatre décennies une partition identifiable immédiatement à sa langue "enchantée", une langue qu'on dirait ensorcelée à plus d'un titre: d'abord par la longueur de ses phrases, qui s'articulent telles des formules magiques dissimulant, mais seulement en partie, comme si elles étaient ajourées, un sens autre; ensuite par l'intensité soutenue de sa prose qui agit sur le lecteur comme un hyper mantra.

D'emblée, le lisant, on assiste au déploiement d'une syntaxe qui, tout en tenons et mortaises, propose une architecture mentale à la fois exigeante et excitante. Ici, le sens ne peut apparaître que si, lisant, on ne lâche rien tout en s'abandonnant, et c'est dans ce double mouvement accordéonien qu'opère la magie Lovay. (…)

Dans Chute d'un bourdon, tout est passible d'animation, d'âme, de chaleur. Sous ses allures de roman de formation (ou déformation), de par sa voix confessionnelle qui a quelque chose de beckettien (le verso dorée de L'innommable?), le texte propose un patient éblouissement de notre entendement. Lisez Lovay, et apprenez à respirer dans l'eau de ses phrases, vous verrez, vous muterez, muterez encore, muterez mieux."

Un article de Claro à lire ici

Le Nouvel Observateur

" Et si, dans les fulgurances de Lovay, se cachait également une vérité secrète, révolutionnaire, ensorcellante?" (Didier Jacob)

Le Matricule des Anges

"Ce roman, comme tous ceux de Jean-Marc Lovay, relève d'une hérésie salvatrice tant il s'agit de donner à voir l'envers de ce qu'on perçoit." (Richard Blin)

Le Temps

"Une quarantaine d'années après ses débuts, l'oeuvre de Jean-Marc Lovay s'élève, fascinante, absolument singulière dans le paysage littéraire de langue française. Aucune concession à la facilité, aucune recherche de la difficulté non plus: Lovay écrit ce qu'il doit, sans souci de plaire ou de choquer. Chute d'un bourdon s'inscrit dans une continuité, il s'en dégage une musique immédiatement reconnaissable, qui est du Lovay." (Isabelle Rüf)

Tribune de Genève

"Un mouvement de retour poétique des sons et des images sur eux-mêmes, comme un pas de vis: on avance à chaque tour un peu haut." (Pascale Zimmermann)

Valeurs actuelles

Jean-Marc Lovay "invente et énonce ce que le commun ne voit pas." (Alfred Eibel)

La Tentation de l'Orient (2023, Zoé poche)

Tenue entre 1968 et 1969, cette correspondance entre Maurice Chappaz, poète d'âge mûr, et Jean-Marc Lovay, écrivain en gestation, saisit en direct les plus fortes étapes de leurs voyages intérieurs.

De Paris de mai 1968, du Valais ou de Laponie qu'il parcourt sac au dos, Chappaz encourage Lovay à suivre son instinct, comme lui-même autrefois.

De Kaboul, New Delhi ou Katmandou, Lovay adresse des lettres inspirées, prélude de l'oeuvre à venir: il rend compte de son cheminement vers l'inconnu et se dépouille de sa carcasse culturelle. Seul demeurera le conseil de son aîné: "garder du primitif en circulation libre".

Préface de Nicolas Bouvier

Postface de Jérôme Meizoz

« Incroyable, abominable, effroyable, épouvantable, tels auraient été les mots que j’aurais lancés dans l’unique rue du village, si j’avais recouvré l’usage de la parole (à ce moment de la journée d’hier), quand je vis un superbe mouton à tête noire piétiner l’avis de décès de la femme du colonel Fürst. Comme je voulais depuis toujours approcher le colonel Fürst, je me rendis immédiatement à sa maison, pour lui présenter mes condoléances en lui apportant cet avis de décès.»

La Cervelle omnibus (2013)

Ces poèmes en prose, écrits par Lovay dans sa jeunesse

et aujourd’hui complétés, sont fulgurants, parfois lapidaires.

Ici résonnent des clameurs violentes que la barbarie du

temps a engendrées.

Le monde des hommes et celui des animaux sont

indissociablement liés, la beauté de la nature, du roc, de

la glace et du ciel rayonnent. Aucune prétention à la

prophétie, comme Rimbaud, souvent évoqué à propos

de son oeuvre, mais la vision tourmentée d’un esprit qui

veut rester lucide.

« Ce texte semble être une formidable et nouvelle

machine à fabriquer de l’énergie » (Didier Jacob à propos

d’une mise en lecture théâtrale de La Cervelle Omnibus).

Aucun de mes os ne sera troué pour servir de flûte enchantée (2009, Zoé poche)

« Et en me retournant vers le ciel dénué de pitié et de cruauté j’entendais finir d’un coup les chants de colère et les chants de joie des oiseaux. »

Tout là-bas avec Capolino (2009)

p> L’inventeur Capolino avait enfin réussi à ne plus jamais mourir.

Tout là-bas avec Capolino est le dixième roman de Jean-Marc Lovay, qui a publié en premier Les Régions céréalières chez Gallimard en 1976. Entre montagnes et forêts, c’est parfois la trace d’un blaireau qui emmène son écriture.

Réverbération (2008)

L’ancien meilleur apprenti pleureur final Krapotze espérait encore être élu Grand Suicideur, pendant qu’il emmenait son fidèle complice chez Frauline-l’Illuminatrice, là où elle ne pourrait donner naissance à l’unique brodeur de linceul pour oiseaux, le grand Rapetissé, qu’après avoir refusé d’en pleurer la future disparition et rendu sa liberté à l’unique larme encore prisonnière de son âme. Et quand devenus traqueur et poursuiveur de voleurs et de truqueurs de rêves, Krapotze et son complice réussiront à n’être ni grandis ni perdus par leur sublime vanité à vouloir incarner les prodigieuses ombres acharnées à poursuivre l’ombre noire de l’Arracheur de mémoire, personne ne pourra plus les empêcher d’entrevoir encore une fois la Sauveuse, revenue des confins du seul vrai rêve qu’aura été leur vie, pour leur souffler d’oublier que c’était grâce à elle qu’ils étaient nés pour disparaître et qu’ils comprendraient enfin pourquoi elle connaissait toujours tout sans jamais rien reconnaître.

Depuis la publication des Régions céréalières (Gallimard, 1976), «l’écriture de Jean-Marc Lovay fait exister un univers mental hanté par la folie, un monde de machinations fantastiques et d’agressions obsédantes dont l’exploration est conduite avec rigueur, humour et dans une cohérence angoissante» (Charles Méla). Ainsi dans «Berceuse», le premier des deux chapitres de Réverbération, neuvième roman de Lovay, le personnage central est précipité au coeur même d'une campagne électorale pour faire miroiter des «suicides généralisés avec ou sans enrichissement de sommeil».

Midi solaire (2004, Zoé poche)

«Tu parles de guêpes, dit l’Invaincu, comme ma mère parle d’un toit d’où je ne suis pas tombé, mais tu sais autant que moi que pour une mère, dès qu’on est né on commence à tomber. Vers la misère ou vers la richesse, toujours pour une mère on tombe, et le seul filet qui puisse recevoir la divagation de nos acrobaties, c’est la tombe. Trop de mères, trop de tombes, moins de bombes, moins de guerres.»

Seul, dans un monde de dictature et de guerre, sans échappatoire, un narrateur dévide tous les fils de plomb de sa révolte dans un langage puissant et outrancier.

Aveuglé jusqu’à l’excès de clairvoyance, l’homme poursuit dans les six récits l’unique élément qui pourrait le réparer dans son destin d’être humain : la liberté.

EpÎtre aux Martiens (2004)

Asile d'Azur (2002)

Polenta (1998, Zoé poche)

La Tentation de l'Orient (1997, Zoé poche)

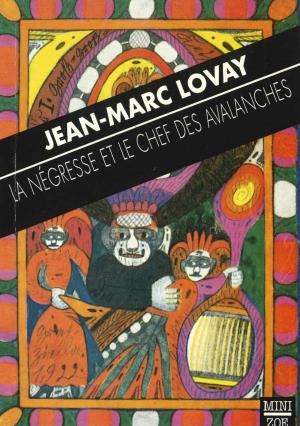

La Négresse et le chef des Avalanches et autres récits (1996, Minizoé)

Midi solaire (1993)

«Tu parles de guêpes, dit l’Invaincu, comme ma mère parle d’un toit d’où je ne suis pas tombé, mais tu sais autant que moi que pour une mère, dès qu’on est né on commence à tomber. Vers la misère ou vers la richesse, toujours pour une mère on tombe, et le seul filet qui puisse recevoir la divagation de nos acrobaties, c’est la tombe. Trop de mères, trop de tombes, moins de bombes, moins de guerres.»

Seul, dans un monde de dictature et de guerre, sans échappatoire, un narrateur dévide tous les fils de plomb de sa révolte dans un langage puissant et outrancier.

Aveuglé jusqu’à l’excès de clairvoyance, l’homme poursuit dans les six récits l’unique élément qui pourrait le réparer dans son destin d’être humain : la liberté.

Conférences aux antipodes (1987)

Le Convoi du colonel Fürst (1985)

Chute d'un bourdon: extrait

Mère Machyne, grande réparatrice et endormeuse des corps, et père Maschain, petit arrangeur et consolateur des âmes, à la seconde où j’arrivais au bout de la traversée d’une heure qui était peut-être déjà mon avant-dernière heure, et grâce à de prétendus expiatoires hurlements inhumains parvenus jusqu’à moi par un tunnel creusé à travers le ciel, j’apprenais que vous ne pourriez plus jamais m’entendre ni me répondre et je recommençais à penser à ce que je vous dirais encore si je vous apercevais pour la véritable dernière de toutes les fausses dernières fois au-delà de ce qui était peut-être déjà le dernier nuage de la vaporeuse et apaisante brume blanche, et au-delà d’un ultime souffle du verbe et d’une pluie de tous les adverbes, après tout ce que je ne vous disais jamais parce que je ne savais pas encore imiter le perroquet inventeur d’une inimitable litanie et que j’ignorais encore que je pouvais moi-même inventer ce qu’il aurait pu malhonnêtement adroitement ou honnêtement maladroitement dire en essayant de ne jamais le redire.

Alors que je participais à la chute d’un monde où je ne pouvais plus vivre avec l’espoir d’être sauvé ni pour espérer avoir encore la force de sauver une âme prisonnière dans mon corps et de l’envoyer délivrer une autre âme enfermée dans un autre corps, le coeur du temps était une fleur qui ne cessait jamais de s’ouvrir et de se fermer. Et entre les dernières pluies vivantes autour de moi et qui étaient encore les tranquilles pluies qui adoraient la terre et ne seraient jamais salement confondues avec des pluies de larmes d’adoration, je voyais qu’à la fin de l’inimaginable unique seconde et dans l’épanouissement d’une seule seconde en un éclair fleurie, une fleur de temps cesserait de se refermer et de se rouvrir et que je pourrais peut-être enfin commencer à chanter le regret de la bienheureuse et solitaire île de ma vie resplendissant encore quand j’étais devenu une triste machine de bonheur capable de rassembler en elle les innombrables noeuds d’inextricables matières jouisseuses d’elles-mêmes, et qui s’était usée jusqu’à la transparence d’une imperceptible détérioration pour dissimuler que le véritable coeur de ce que je croyais encore être le noeud essentiel de mon unique existence était lui-même caché dans une joyeuse machine de malheur.

Et je ne voulais pas essayer de sauver un espoir qui suppliait le désespoir de venir à son secours quand je pouvais encore oser arranger la pensée de ce que je venais de penser, au moment où j’osais m’avouer que je ne savais déjà plus si avant d’être un engin à produire de la joie et implanté dans un appareil à fabriquer de la tristesse, j’avais été sélectionné parmi des débris encore charnels ou maquillé et refabriqué par un de ces grands prêtres-techniciens menteurs et maquilleurs enragés et enrageurs à force de maquiller et de mentir pour s’élever hors de leur plus profond mensonge et se laisser retomber dans leur unique noire vérité.

Et moi aussi j’étais déjà retombé dans ma sombre et pourtant si bienheureuse vérité quand après m’être forcé à voter en faveur d’un nouveau nom prouvant que je n’étais pas une aberrante créature toute nouvellement baptisée, j’avais pensé que je voterais une deuxième fois et même une troisième pour être nommé Machinon, ou plutôt surnommé Machinoillon, parce qu’avant d’être une petite machine j’étais un minuscule animal de genre humain appartenant à un quelconque sous-groupe rassemblant certains mâles autour d’un de leurs congénères, et toujours caché sous le centre de l’ombre d’un arbre pendant les jours où il était possible de se glisser sous le centre d’une ombre avec dans tout le corps la froide sensation d’être perpétuellement caché et né pour être toujours caché, et qui alors s’efforçait de ne pas exhiber avec quel mépris il aurait été capable d’assumer la fonction de procréateur s’il n’avait pas eu conscience qu’il ne serait bientôt qu’une intelligente machine dissimulée à l’intérieur d’une effroyablement clairement inintelligible machine déréglée et prévoyant de penser toujours à la fois vers en avant et vers en arrière pour justifier et glorifier son propre dérèglement en le mélangeant au glorieux dérèglement général.